地球の周りの宇宙に何がある!?

人工衛星とスペースデブリ

SQUARE SORAは非営利活動のグループです。 「地球の周りの宇宙に何がある!?」

さあ一緒に人工衛星とスペースデブリの広場に行ってみましょう。

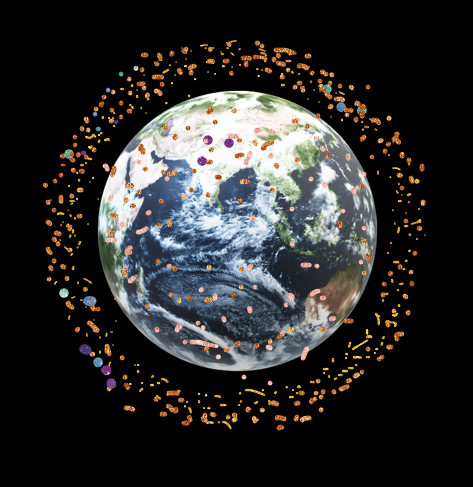

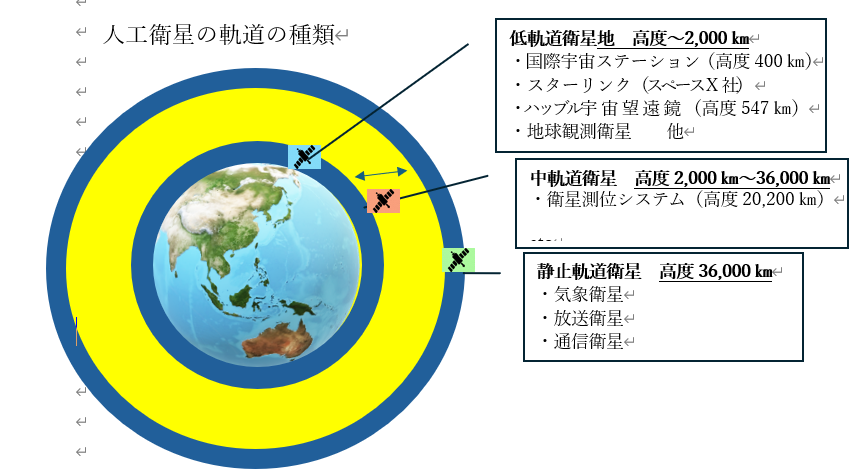

月は地球の4分の1もある大きな衛星で地球の周りをまわることで地球環境が安定し、私たちは安定した生活ができています。月は地球の良きパートナーです。 また人工衛星は、人が作った衛星で私たちの生活を便利にしてくれています。 たとえば地球観測衛星の天気予報、通信・放送衛星、インターネット衛星、測位衛星のGPSなどが地球の周りに打ち上げられています。 1957年にソ連(現ロシア)の人工衛星スプートニック1号の打ち上げ以来、今地球の周辺に20,000基以上の人工衛星が打ち上げられ、そのうち15,000基の人工衛星(稼働中の衛星、使用を終えたものを含む)が地球を周回していると報告されています。(国際連合宇宙局データ)。しかし、急速に増加している背景には、超小型衛星やスターリンク衛星のような通信ネットワークの構築の需要が大きく関係しています。

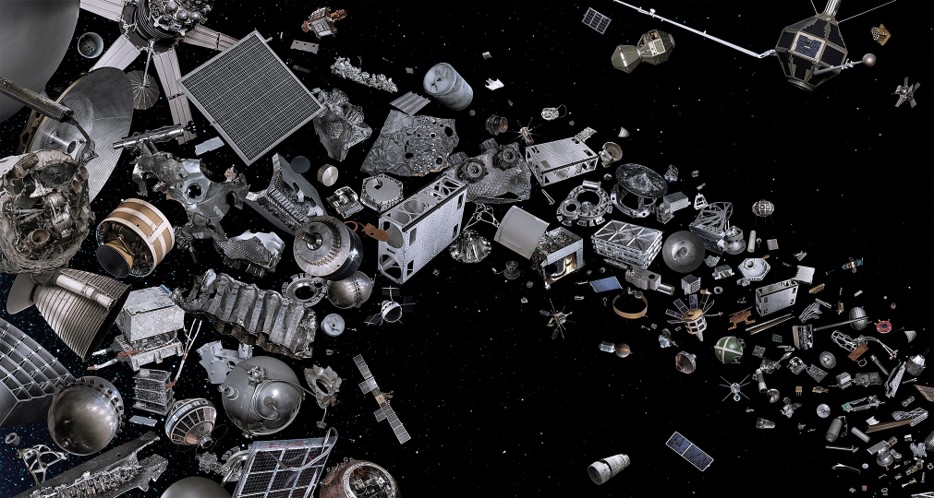

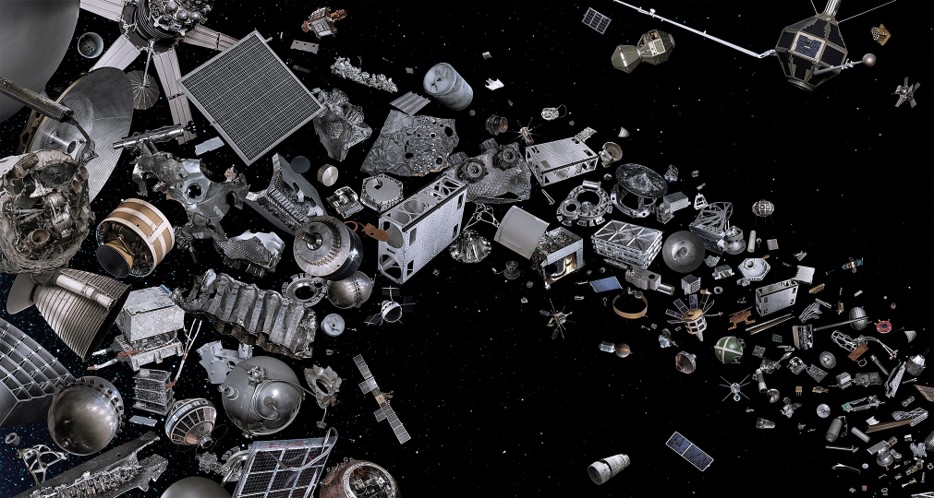

人工衛星が古くなったものや故障したものがそのまま宇宙空間で衝突事故を起こし、また、大国の軍事目的衛星破壊実験で破損した屑が地球の周りを回遊しているのがスペースデブリ(宇宙ゴミ)です。 地球の軌道上にあるデブリの数は例えば1m以上のデブリは約5,000個、10㎝以上は約36,500個、1㎝サイズは約750,000個、1㎜サイズは約1億3000万個ある(2025年現在)といわれています。これらのスペースデブリが、地球の大気圏に突入して燃え尽きれば問題はないのですが、スペースデブリが宇宙から落下してくる事故がよくおきています。そう簡単に解決できないのが現状です。

人工衛星

人工衛星の種類

ーー低軌道衛星ーーー

国際宇宙ステーション

国際宇宙ステーション(ISS)は地球の約400km上空にある巨大な有人実験施設。1998年に建設が始まり、2011年に完成しました。宇宙ならではの環境を活かして長期間の実験や研究が行われています。「きぼう」は日本が開発した宇宙実験棟で ISSの一部を構成する重要な施設ですが、「きぼう」はその中でも最も大きな実験モジュールとして知られており、船内実験室や船外実験プラットホーム、ロボットアームなどがあり、微小重力環境を生かした実験や超小型衛星の放出など、幅広い研究が行われています。 ISS全体では地球一周を約90分で自由落下しながら周り、各国の宇宙飛行士たちが様々なミッションに取り組んでいます。

インターネット衛星(通信衛星)

スターリンク

地球観測衛星 (日本)

宇宙から地球の変化や自然現象を観測するために設計された人工衛星。たとえば、災害の監視や環境保護の支援、気候変動データの収集に使われています。

一部の衛星は高精度なセンサーを搭載して、地表の細かいデータを取得し、大気の状態や気候シミュレーションの改善にも貢献しています。 用途は広くて、リモートセンシング技術を活用して地球環境のさまざまな側面を監視しています。

先進レーダー衛星「だいち4号」(ALOS-4)他

温室効果ガス観測技術衛星2号 「いぶき2号」(GOSAT-2)などがあります。

他

ーー中軌道衛星ーーー

衛星測位システム

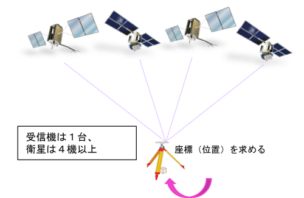

中軌道に配置される衛星は、静止衛星のように空中で特定の地上ポイントに留まることができません。そのため、地球全体を効果的にカバーするには⊛「衛星コンステレーション」が必要になり、また、低軌道衛星よりも広範囲をカバーできる特性があるため、必要な衛星の数を減らせる利点があります。

⊛「衛星コンストレーション」とは複数の人工衛星を同じ軌道上に配置して、連携しながら運用すること

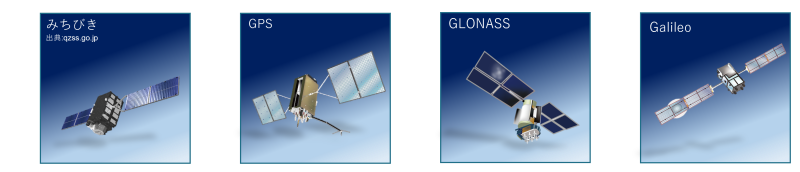

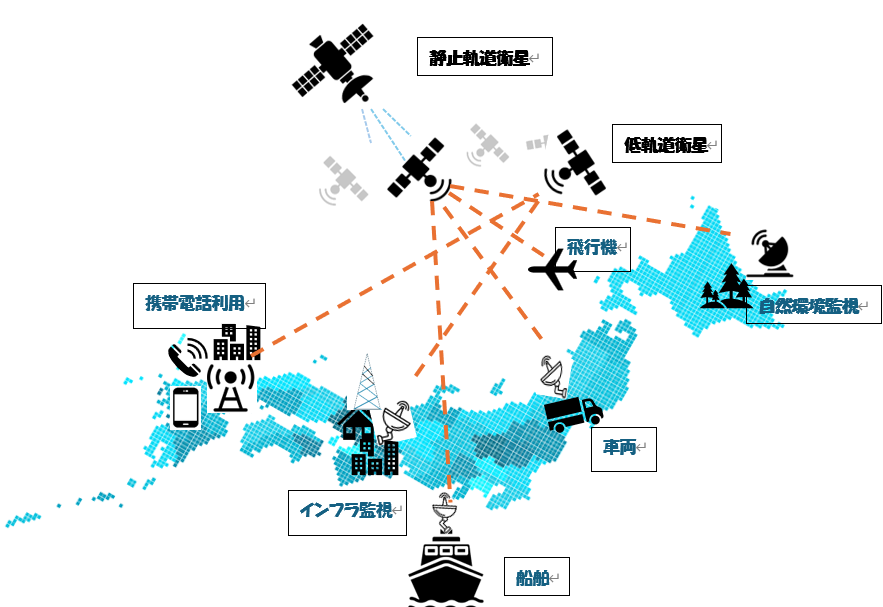

人工衛星を利用して地表の位置を特定する技術として、GNSS(全球測位衛星システム)はさまざまな測位システムを統合したもので、例えば、日本の「みちびき」やアメリカの「GPS」、ロシアの「GLONASS」、EUの「Galileo」などが含まれます。特に日本の「みちびき」は準天頂軌道を活用しており、2018年より4機が運用されています。GNSSを使用した単独測位では船舶、飛行機、自動車のナビゲーションで使われています。

他: 相対測位、DGNSS方式・RTK方式、ネットワーク型RTK測位があります。

ーー静止軌道衛星ーーーー

気象衛星

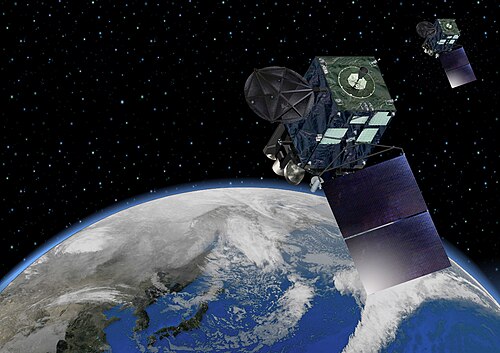

気象衛星は、地球の大気や気象の様子を宇宙から観測するために活躍しています。日本の「ひまわり」シリーズは、可視光、赤外線、水蒸気画像を使って台風や大気の動きをリアルタイムで監視して、このデータを活用することで、高精度の天気予報が可能になり、災害の早期警戒にも貢献しています。「ひまわり」の他にも、世界各地で運用されている気象衛星があり、地球全体の気象データを共有することで、より良い予報や研究が進められています。「ひまわり8号・9号」は分解能力が「ひまわり7号」の2倍になり、氷や黄砂などを細かく判別することができます。

さらに2022年~「ひまわり10号」が次期気象衛星として製造が着手されており、2028年打ち上げ予定、2029年開始予定としており、「ひまわり8号、9号」は雲や水蒸気の分布を二次元で観測していたものを、「ひまわり10号で大気の構造を三次元で観測予測可能な最新技術を導入予定。昨今多発している線状降水帯の市町村単位の予測が期待できると東京大学大気海洋研究所:佐藤正樹教授。(気象庁線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ主査)

通信衛星

通信衛星(コミュニケーションサテライト)は、宇宙空間でマイクロ波を使った無線通信を行うために設計された人工衛星。「CS」や「COMSAT」の略称でも知られています。

従来、通信衛星の多くは静止軌道または準静止軌道に配置されていましたが、近年では低軌道や中軌道に多数の衛星を配置する衛星コンステレーション型の通信システムが注目されています。

- 衛星の種類

- インターネット衛星:移動体間で通信したりインターネットに接続が可能。イリジウム衛星 スターリンク衛星(低軌道)

- 中継衛星:主に静止軌道上から他の軌道を周回する衛星や宇宙船から通信を中継する役割。

- BS放送:衛星放送の代表的なものであるBS放送は、家庭向けのテレビ放送を目的として設計された放送用の衛星を使用しています。

BSは、「Broadcasting Satellite(放送衛星)」の頭文字から名称となっています。 - CS放送:CS放送は、BS放送のような国際的な「放送衛星運用」に特化した周波数とは異なる周波数、通信専用の衛星を使用しています。現在、日本のCS放送のほぼすべての番組が「スカパー!」で提供されています。

- 他

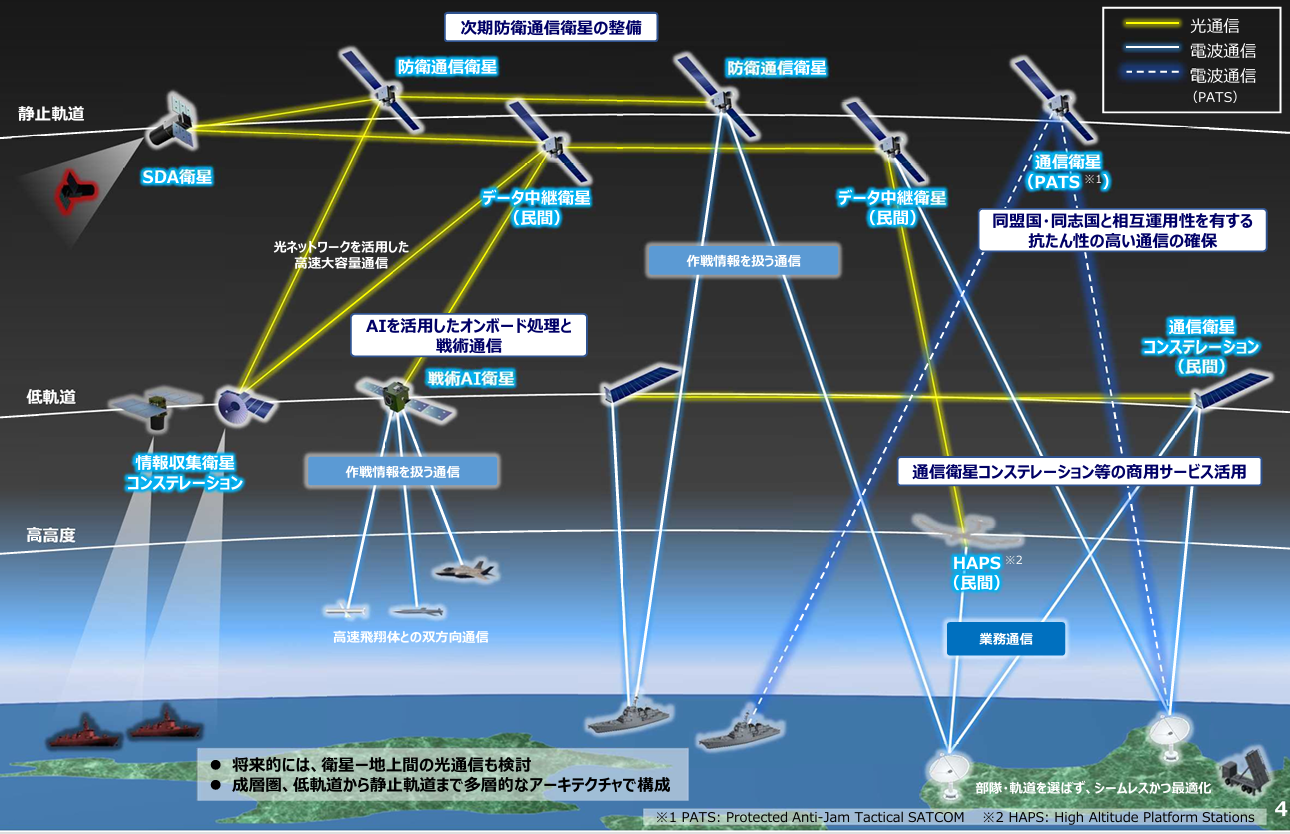

軍事衛星

米国は最大保有国。軍事、民間合わせて全人工衛星の2/3を所有。 中国やロシアも衛星打ち上げに国力を注いでおり、宇宙空間は静かなる軍拡競争の場となっています。

1967年に国連で宇宙条約が定められたが、軍事について明確な取り決めは今日に至ってもありません。

軍事衛星(military satellite)の軍事目的、 種類:

- 通信衛星: 軍用通信を中継し、作戦を安全に遂行するためのもの。

- 気象衛星: 軍事行動に影響する局地気象を観測。

- 航法衛星: GPSのように、精密な位置情報を提供。

- 偵察衛星: 地表の画像を撮影したり、電波情報を収集。 早期警戒衛星、画像偵察衛星、核実験監視、情報偵察衛星

- 衛星攻撃衛星: キラー衛星 他の衛星を攻撃する目的で開発されたもの。

日本も2025年7月7日防衛省が「宇宙領域防衛指針」概要を発表しました。

防衛省・自衛隊:宇宙領域防衛指針と防衛省次世代情報通信戦略の策定について

増え続ける

スペースデブリ

10㎝以上の残骸が約3万6千5百個、1cmの残骸を含めると1億3千万個が秒速8キロで飛び交っている。

2011年11月ロシアが自国の衛星をミサイルで爆破し、1500以上のスペースデブリを発生させた。その結果散らばったスペースデブリ が宇宙ステイションの脅威となっている。

大気圏で突入した大きなスペースデブリの一部が燃え尽きずに地上に落下したもの。 デルタ2の燃料タンク

2024年3月8日フロリダ州ネープルズ(Neples)の民家に重さ700gのスペースデブリ が落下し、屋根を突き破った。

被害者は米宇宙航空局(NASA)に8万ドル(約1270万円)超えの損害賠償を請求。

News/Photo

米スターリンク衛星は高度500~600kmほどの軌道に数千機が配備し、故障し高度が下がった場合も、大気圏で燃え尽きるとあるが、増え続けるスターリンク衛星と軌道上でスペースデブリや他の衛星との衝突を防げるのだろうか。